体育教育助力青少年全面发展 多地探索创新教学模式

近年来,随着教育改革的深入推进,体育教育在青少年成长中的重要性日益凸显,从校园体育课程的优化到社会体育资源的整合,各地纷纷探索创新教学模式,旨在通过体育教育促进学生身心健康、培养团队精神与坚韧品格,这一趋势不仅响应了国家“健康中国”战略的号召,也为青少年的全面发展注入了新动力。

体育教育长期以来被视为“副科”,但在近年来的一系列政策推动下,其地位显著提升,教育部明确提出米兰体育网页版,要确保中小学生每天校内体育活动时间不少于1小时,并将体育纳入中考必考科目,部分省份甚至将体育成绩与升学挂钩,进一步强化了体育教育的重要性。

北京市在2023年推出的《中小学体育教育改革实施方案》中,要求学校每周开设至少3节体育课,并鼓励开展多样化的课外体育活动,上海市则通过“体育素养测评”体系,全面评估学生的运动能力、健康习惯和心理素质,这些政策的落地,为体育教育的普及与深化提供了制度保障。

传统的体育课往往以跑步米兰体育、广播操为主,内容单一,难以激发学生的兴趣,为此,多地学校开始尝试创新教学模式,将趣味性、挑战性与教育性相结合。

在浙江省杭州市某中学,体育教师引入了“体育选修课”制度,学生可以根据兴趣选择篮球、足球、游泳、攀岩等不同项目,该校体育教研组组长表示:“通过选修课,学生不仅能找到自己喜欢的运动,还能在专项训练中提升技能,培养终身运动的习惯。”

科技手段的融入也为体育教育带来了新变化,广东省深圳市的多所学校配备了智能运动监测设备,实时记录学生的心率、运动强度等数据,帮助教师科学调整训练计划,一名参与试点的高中生说:“有了这些设备,我们能更清楚地了解自己的身体状况,运动时也更放心。”

校园体育的开展离不开社会资源的支持,近年来,越来越多的职业俱乐部、体育协会与学校合作,通过“体教融合”模式为学生提供专业指导。

江苏省南京市某小学与当地足球俱乐部合作,聘请职业教练进校园,定期开展训练课,该校校长介绍:“专业教练不仅教授技术,还传递体育精神,孩子们在训练中学会了坚持与协作。”类似的项目在全国多地铺开,涵盖足球、篮球、排球等多个项目。

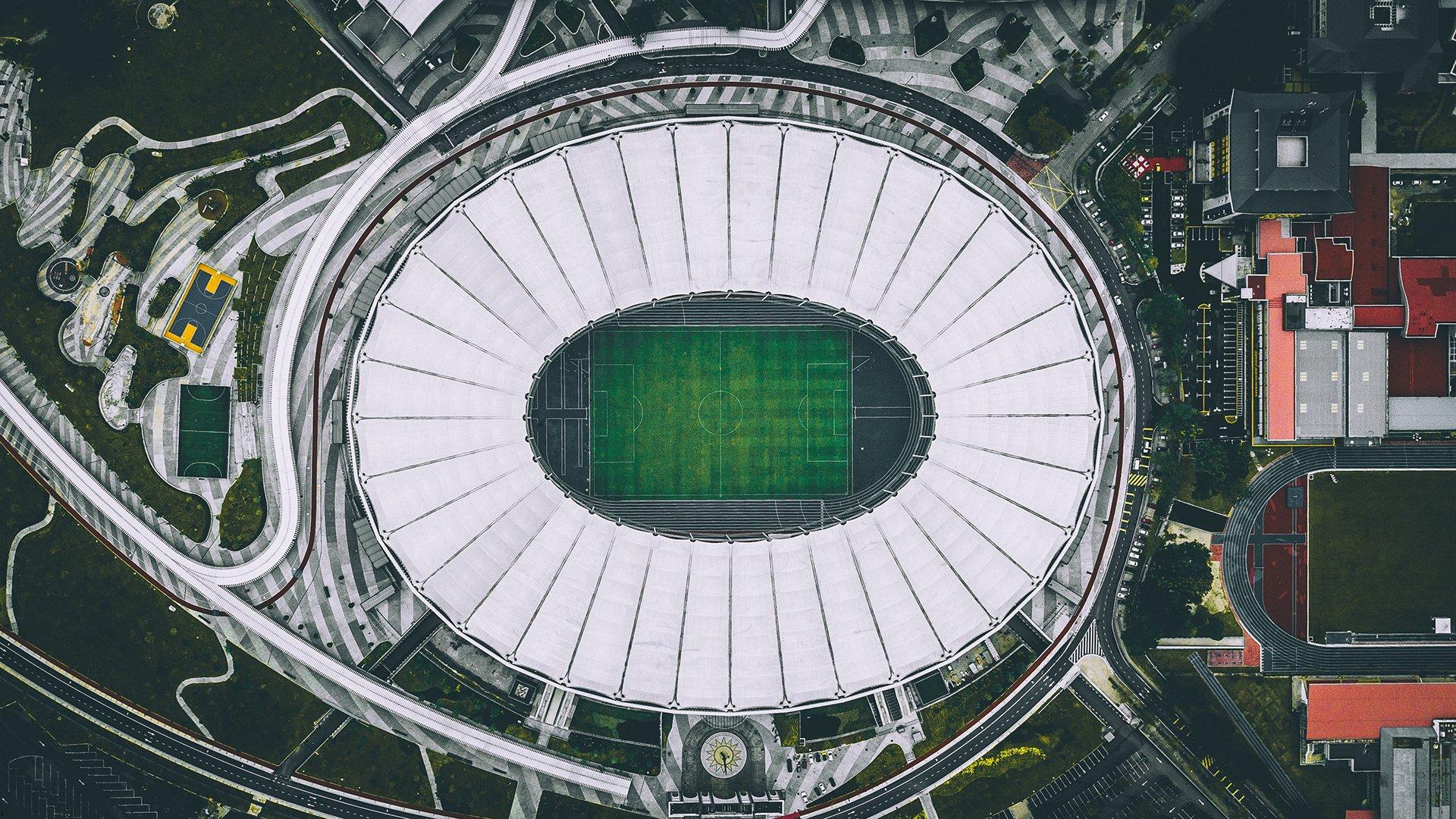

社区体育设施也逐步向学校开放,北京市朝阳区试点“学校-社区共享体育场”计划,学生在课余时间可以使用社区的跑道、球场等设施,进一步拓展了运动空间。

随着体育教育的普及与创新,学生的身体素质与心理状态明显改善,据教育部2023年发布的《全国学生体质健康调研报告》,中小学生的耐力、力量等指标较往年均有提升,近视率与肥胖率增速放缓。

除了身体层面的改善,体育教育对学生的心理健康也产生了积极影响,四川省成都市某中学的心理教师观察到:“参与团队运动的学生更开朗,抗压能力更强,他们在比赛中学会面对胜负,这种心态对学习和生活都有帮助。”

尽管体育教育取得了显著进展,但仍面临一些挑战,部分学校因场地、师资不足,难以开展多样化体育活动;一些家长对体育的重视程度不够,认为“文化课才是重中之重”;城乡之间的体育教育资源分布不均衡问题也亟待解决。

对此,专家建议,未来应进一步加大投入,完善体育设施建设,加强师资培训,同时通过宣传引导改变家长的观念,中国教育科学研究院研究员指出米兰体育官网:“体育不仅是锻炼身体的手段,更是培养健全人格的重要途径,全社会应共同为青少年创造更好的运动环境。”

体育教育的改革与创新,正在为青少年的成长注入更多活力,从政策支持到教学模式探索,从校园实践到社会资源整合,多方努力共同推动着体育教育的发展,随着更多措施的落地,体育教育有望在培养身心健康、全面发展的新一代中发挥更大作用。